Изучению Каракумов – 110 лет

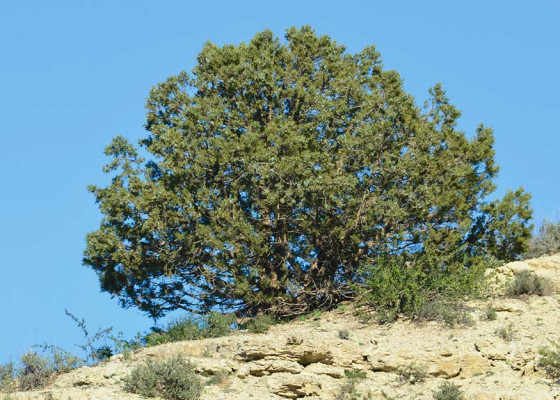

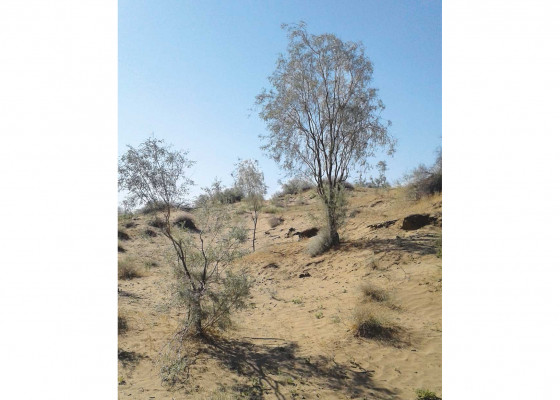

Со дня образования старейшего природного заповедника страны из девяти существующих – Репетекского биосферного – минуло 95 лет. Он был образован в 1927 году для сохранения чёрно- и белосаксауловых лесов Восточных Каракумов на базе существовавшей с 1912 года Репетекской песчано-пустынной станции, учредителем которой в своё время выступило Императорское русское географическое общество и его вице-президент – путешественник П.П.Семёнов-Тянь-Шанский, а директором до 1928 года служил один из основоположников пустыноведения в Центральной Азии В.Дубянский. То есть научные исследования Каракумов в этих местах продолжаются 110 лет. Станция в совокупности с заповедником просуществовали до 1998 года, с 1962 года – в качестве структурного подразделения Национального института пустынь, растительного и животного мира (НИПРЖМ). Затем из системы Академии наук Туркменистана заповедная единица международного значения была передана в ведение природоохранного ведомства – ныне Министерства сельского хозяйства и охраны окружающей среды страны. В пределах природоохранного комплекса встречаются все разновидности форм рельефа пустынь – грядовые и бугристые пески, долинообразные понижения среди барханов, занятые саксаульниками, поделённые на урочища – «Северная долина», «Ямантокай», «Южная долина», «Чарлак». Эти своеобразные «пустынные леса» аккумулируют основную часть биологического разнообразия